あの胸にもういちど

ジャック・カーディフ監督 1968 英仏

常識的で優しい夫に結婚2カ月で飽き飽きしたマリアンヌ・フェイスフルが全裸にタイトな革のツナギだけを身につけ、刺激的な愛人アラン・ドロンの元へと大型バイクで走っていく。ただそれだけの映画だが、むしろ主演二人のPVに徹したような潔い作りになっており、90分間全然退屈しなかった。マリアンヌは終始エロくて可愛いし、アランドロンは美しすぎ。

観る前はもっとアメリカンでB級ノリを想像していたが、爆走シーンとその合間に挟み込まれる主人公の回想とモノローグを軸にした、意外と内省的な仕上がり。と思ったら原作はマンディアルグだった。時折入るサイケデリックな映像演出は流石に時代を感じるが、かなり上品な使われ方をされている事もあって、今見てもそんなに違和感や、笑いになってしまうこともない。むしろいい塩梅で格好よいかも。

あらゆる社会的な軛から抜け出すための装置としてバイクが象徴的に使われ、スピードの恍惚と共にやがて訪れる楽園の予感、から一転するラストなどは完全にアメリカンニューシネマな雰囲気だが、レザーのツナギを着た美女が大型バイクにまたがって爆走する映画ですらずっとどこか白昼夢のような雰囲気が漂っているのは、如何にも欧州の映画という気がする。そして幻想的な雰囲気って高まれば高まるほど、不思議と破滅の気配は薄くなっていく。なので本作も終始ダウナーだけど、悲壮感は全然ない。

とにかくマリアンヌが可愛い。回想シーンに登場するツナギ以外のファッションも楽しい。

孤狼の血

白石和彌監督 日本 2018 ☆☆☆☆

過去に一度見ているが、LEVEL2を見る前に予習しておこうとアマプラで改めて視聴したら過去の印象以上に面白かった。

昭和最後の年、暴対法施行以前の広島。若き警察官・日岡は配属された署で、ヤクザとも台頭に渡り合う破天荒な刑事・大上と出会う。刑事でありながら時には法を侵すこともいとわず強引に目的を達成するそのやり方に辟易する日岡だが、行動を共にする内、次第に大上への印象が変化していく。しかしそんな日岡にもまた、実はある目的があった。

予告編に登場する著名人のコメントで「東宝からのアウトレイジへの返答」というものがあったが、あくまでも裏社会での抗争がメインの前者に対し、裏と表の境界を行き来する狭間の存在=刑事の視点から全体が描かれている今作とはそもそも構造が大きく違う。また今作は更に、ボーイ・ミーツ・ガール、ミステリ要素、若者(日岡)の成長譚、それらの要素を無理なく上手に織り交ぜつつ、ただ映画全体としてはハードボイルドで泥臭い「ヤクザもの」の質感を終始失わない本作は、そのごった煮故にアートフォームとしての純度こそアウトレイジに及ばないかもしれないが、娯楽としては完全に上回っていると自分は思う。

で、任俠系だと普通の映画より五割増しで気になってしまう役者による演技の話。率直に思うのはやっぱり役所広司や石橋蓮治は別格で、次点で嶋田久作、滝藤賢一、加子村組の棒に真珠入れてる人なんかも最高だった。狂犬どもの中で唯一の常識人であまりにもイケメンな主人公という、明らかに浮きまくりそうな松坂桃李も非常に良く、馴染んでいた。ただ反面、竹之内豊や江口洋介はおいしい役どころの割に余り迫力が感じられず。もっともこれはこちらが抱いてしまっているイメージもあるとは思うが(竹野内豊に関しては出オチという意味では非常に面白かったが)。とはいえどうしても、浅野忠信とかトヨエツとかムラジュンがやってたらどうだったろう、などと思ってしまったり。

女優については、真木よう子は平常運転で可も無く不可も無く。薬剤師の子は非常に可愛く、且つ上手だなーと思っていたら「二つ目の窓」主演の吉永淳であった。芸名が変わっていたので気付かず。この人がいまいちブレイクしないのが不思議。

しかし有名な役者を多数起用した大作であり、且つ映像作品としてもエンタメとしてもしっかり作られているヤクザ映画なんて、果たしてこの先でてくるのだろうか。これは昭和も最早遠くなった世に東宝が何とか咲かせた、任侠映画最後の徒花なのかもしれない。

レベル2も非常に楽しみ。

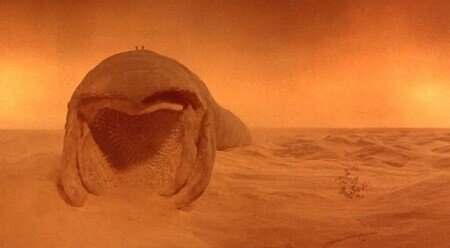

デューン/砂の惑星<劇場公開版>(1984)

昨年公開されていたリドリー・スコットによる新生DUNEが面白かったと知り合いが言っていたので、とりあえず評判の悪い、このリンチ版から復習。大昔にも一度見たことがあったはずだが、ほぼ覚えていない。

不思議な力をもつ香料が採取できる宇宙で唯一の星アラキス、またの名をデューン。雨が降ることが無く、どこまでも砂漠が広がるこの星の利権をめぐって、公爵派と男爵派が闘う。主人公は公爵派、というか公爵の息子。男爵派には帝国とギルドがついている。。

見終えてまず思った事は、スターウォーズって本当に分かりやすくて格好良くて、よくできたシリーズなんだという事をあらためて。翻って本作は、長大な原作の内容や要素を無理矢理2時間強というコンパクトな枠に納めているのだろうから無理も無いけど、色んな用語や勢力図みたいな事が前後の流れもないままにいきなり飛び交うので分かりづらい上に、一番まずいのは全部の要素が本作だけ見ていると何だかとってつけたような感じでペラペラに思えてしまうこと。時間がないなら無いなりにうまく演出して各設定やキャラクタの裏側に厚みを持たせることが出来ればまた違ったのだろうけど、本作は何せ駆け足(特に後半の展開はマジで駆け足)で急いでいるような作品なので全てが薄っぺらく、結果壮大というよりは全体がシュールなギャグのようになってしまっているのは、何とも勿体ない印象を受けた。

ただし美術や衣裳は今見ても充分に素晴らしい。特にBLAME!の様な重SFが好きな自分には序盤の、帝国皇帝とギルドの長の会談シーンは想像力・実現力共に最高だったし、本作の影の主役「ワーム」の表現も思っていた以上だった。他に宇宙船の発着場のだだっ広い感じや、主人公達が闘う時にベルトのボタンを押して発動する「シールド」の表現なんかも面白くて見応えがあった。ただ惜しいのは、本作には主人公や「教母」と呼ばれる人たちのみが使える(フォース的)超能力「声(ヴォイス)」なるものがあり、またそれを利用した(ライトセーバー的)特殊な射撃術もあるのだが、その在り方や表現が如何せん余りに地味でかっこ悪い、、せめて射撃術に使用される特殊な銃みたいなものがそれこそ重力子放射線射出装置のように格好良ければいいのだが、何だか小型の如雨露?みたいなやつに「声」を吹き込んで射出するという絵面は、面白いのだけど格好良いかと言われると非常に難しく。ここでもやはりライトセーバーとフォース、ひいてはジェダイナイトという設定のシンプルな完成度を、逆に思ってしまった。

とはいえ今回改めてちゃんと見て、その美術の強さや、この後の様々な映像作品に与えた影響力なんかはしっかり感じる事が出来たし、何より全く退屈せずに二時間超余裕で見ている事ができたので、自分は非常に楽しい観賞だった。本業ミュージシャンで脇役なのに圧倒的な存在感で出現するたび画面を支配していたスティングや、終始地面からワイヤーで重力無効化装置で浮きながらゲラゲラ、ハイテンションの男爵も楽しかった。

女王陛下のお気に入り

ヨルゴス・ランティモス監督 英・米・アイルランド 2018 ☆☆☆☆

エマ・ストーンってアマンダ・セイフライドに似ていると思っていたら、既にネットに1万回位書かれている話だった。映画は面白かった。

フランスとの戦争に伴う支出で財政が傾き始めている18世紀初頭のイギリス。肥満と痛風で車椅子移動を余儀なくされているアン女王の寵愛を巡り、二人の貴婦人、アビゲイルとサラの宮廷内バトルが始まる。

元々貴族だったけど借金のカタに売られ、上流階級への復帰を狙う若き野心家アビゲイルと、女王と子供の頃からの知り合いで唯一率直な物言いが出来る美貌の切れ者で、実質政治や予算に関しての最高権力者として振る舞っているサラ。そしてかんしゃく持ちで子供のように感情的な振る舞いを見せるものの、女王として人民の事もそれなりに気に掛けてはいるアン女王の三角関係が、長く続く戦争によって疲弊しつつある王宮の雰囲気の中で描かれるのが見ものだけど、個人的にこの映画の主人公はその美術・建築・衣装、次点で音楽です。

宮廷の夜、ろうそくのみの薄明かりの中を、紺色の侍女ドレスを着たエマ・ストーンが忍び足で歩いて行く絵面だけで、それなりのゴシック者であればご飯三杯といったところでしょう。またそのただでさえ素晴らしい空間や衣装が、本作ではしょっちゅう魚眼レンズやら特殊なカメラ移動?等によっていやらしい撮られ方をしており、それがもう一段階の妖しい雰囲気を大いに盛り上げます。頻出する、同じ音程の白玉音みたいなのがひたすら続くだけの音楽も、全体のゴシックな雰囲気に大いに寄与しています。

美術、衣装だけならまだしも音楽までもこんなの(褒め言葉)であることを鑑みるに、単なる中世宮廷権力闘争・女性篇みたいな映画にもなりえたこの題材をむしろ積極的に利用し、自分好みのキッチュでゴシックな中世美術を現世に召喚しようとした監督の明確な意図が大いに感じられ、自分なんかは本作のどこにって、そこに大いに共感しました。

※以下若干のネタバレあり

ちなみに物語については、終始目的や振る舞いが一貫しており潔いサラとアビゲイルの二人も良いのですが、まるでいつまでも子供のままのような女王に一番感じ入りました。彼女を裸の王様であると笑うことは簡単ですが、ただ女王に生まれついたというだけで子供の頃からサラ以外には腫れ物のように扱われて育ち、成長してからは17人もの子を妊娠、出産しながら誰一人として生き残らず、また夫も死んでしまい、結局、決裁権を持った木偶の傀儡として自分の顔色を遠巻きに伺うだけの宮廷社会と隣国との戦争だけが残された人生の虚しさに苛まれている彼女を、誰が批難できましょう。むしろ、そのような状況下に有りながら最終的にはサラと決別し、民の意志を汲んで戦争終結へ舵を切ったわけですから、大したものではないかと思います。

※

結局自分は本作を、最初から完成されているアビゲイルとサラの間で揺れ動きながらも役割を果たそうとする、未熟な女王の成長譚として見ていたのかもしれません。そしてそれは勿論女王を演じた、オリヴィア・コールマンという女優の凄さでもあります。本作でのアカデミー主演女優賞も納得で、複雑且つ繊細な女王の機微を全編に亘って巧に表現されていたと思います。これに関しては他二人の追随を許さず、完全に本作の中心でしたね。

というわけで、中世イギリス宮廷の美麗且つ退廃的な意匠の数々の中で、肥満の女王が少し大人になるという、何ともキッチュで自分好みの作品でした。嘘でしょ!?というような、作家性のつよい終わり方には流石に面食らいましたが、後から考えるとあれも本作にはよく似合っていた気がします。

バハールの涙

エヴァ・ウッソン監督 2018 フランス ☆☆☆☆

〝女に殺されると、天国に行けない〟

クルド人で弁護士のバハールは夫と幼い息子と共に幸福に暮らしていたが、ある夜突然ISの襲撃を受け、夫は殺され、息子は連れ去られ、また自身は奴隷として売り飛ばされてしまう。数カ月語、幾度目かの〝転売〟先から辛くも逃げ出した彼女はISに囚われている息子を救出するため自ら銃を取り、女性だけで構成される戦闘部隊〝太陽の女たち〟を率いていた。そんな彼女の戦いの日々が、同じく女性で戦場ジャーナリスト・マチルドの視線から語られる。

日本人である自分からすると、中東とISとかクルド人とか言うととにかく宗教やら聖地やら利権やらを巡ってややこしい内戦を繰り返し疲弊している地域、砂にまみれた瓦礫の街という印象しかないが、本作はまずそんな漠然としたイメージを丁寧に覆してくる。スーツを着てオフィスに車で出勤し、家に帰れば夫と幼い子供がいて、ベッドルームの枕元にはiPhoneが置いてある。そんな特段日本と変わる事のない日常の中に、突如乱入する理不尽な暴力。日常系の世界で生活していたキャラがいきなり北斗の拳に放り込まれるようなショッキングな展開だが、これはSFではない。本作中に散りばめられた数々の事実は、紛れもなく中東で実際に起こっている事なのだ。

主人公バハールも架空の人物ではあるが、決していつも正しく強い屈強な人間としては描かれていない。余りに過酷で理不尽な絶望の中にあってそれでも彼女を突き動かしているのは、報道番組で偶然見掛けたISの学校に囚われている息子の姿だ。彼の存在だけがギリギリのところで彼女を支えており、またジャーナリスト・マチルドとの特別な絆の源泉ともなっていく。

ノンフィクショナルな社会的メッセージとフィクショナルな物語が非常に高度な次元でうまく絡み合った傑作。撮り方や演出もうまく、人物の心情や虚無感をふとした表情のアップで画面一杯にみせたり、戦闘場面での、この先を曲がった所で敵が待ち伏せしているかも、、、のような緊張感なんかも素晴らしかった。

スタバのコーヒー片手にスマホでインスタでも見ていた次の瞬間に銃声が聞こえて走り出すような、そんな同世代が今この瞬間にも、確かに存在しているのだという事。

女は二度決断する

ファティ・アキン監督 ドイツ 2017 ☆☆☆☆

トルコ人の夫と幼い息子の三人で暮らすカティヤは幸せな日々を送っていたが、ある時たまたま友人とエステに行くため息子を夫の店に預けた日、夫を狙った爆弾テロが起き2人は帰らぬ人となってしまう。絶望するカティヤは自殺までも試みるが、ネオナチ系の極右組織に属する夫婦が犯人として捕まったとの報を受け裁判に出廷する。しかし紆余曲折の裁判を経て、結局容疑者達は証拠不十分で無実となってしまう。

傑作。胸ぐらをつかまれて壁に叩きつけられるような鑑賞。相当重たいパンチだった。

お話としては非常にシンプルで分かりやすい話だが、主人公カティヤを演じたダイアン・クルーガーの上手さと、また彼女の心の小さな揺れまでも微細に掬い取って表現する画面演出がどの場面でもよく効いていて、特に裁判終了後からのシーンは見ていて少しずつ刃物を差し込まれる様なきつさがある。

B級映画の主人公の様にカティヤが単純な復讐者なら良かった。しかし本作はそうではない。だからこそ彼女の葛藤、特に罪悪感から来る自己破壊衝動と、復讐の念が彼女の中でどうしようもなく混ざりあっていく複雑さがとてもリアルに描かれており、時にススキの生い茂る原野や夜の海辺を一人歩くカットを交えて語られるその心象は、あまりに静かで美しいが故に、最早誰の手も声も届かない断崖まで彼女がひとり来てしまっている事を逆説的に鮮やかに暗示していて、とても綺麗な画面なんだけれどそう思えば思うほど彼女の絶望の深さ、この世界のどうしようもなさの一端をのぞき見るような感覚に付き合わなければならない。

ラストシーンの彼女はもはや復讐者というより、苦渋と悔恨に満ちた自身の生からの解放をただただ淡々と期待している、そんな風に自分には見えた。潔くて美しく、圧倒的に絶望的なラストだった。

復讐など愚かだ。確かにそうだろう。だけどじゃあ一体、ほかにどうしようがあったというのだろう。カティヤはあの破滅に身を焦がす以外、一体どう生き延びればよかったというのか。そんな映画。